公開日: 2025/07/04

【2024年改正】改善基準告示とは?トラック運送業への影響と対策

・改善基準告示の適用開始による影響

・運送会社が行うべき対策

2024年4月から適用された改善基準告示では、トラックドライバーなどの自動車運転者の時間外労働のみならず、拘束時間や休息時間、連続運転時間などにも制限が課せられるようになりました。

改善基準告示とは正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」と言い、トラック、バス、タクシーといったドライバーの長時間・過重労働の問題を改善するための改正です。

運送会社は、トラックドライバーの労働時間を適正に管理するために、改正された内容についてしっかりと理解しておかなければいけません。

そこで本記事では、トラックドライバーの労働時間等の改正についてや、上限適用によって直面する課題、その課題に対して運送会社が行うべき対策を解説していきます。

なお、タクシーやバスの改正点については以下の記事で詳しく解説しています。

\改善基準告示改正に対応するクラウドシステム/

改善基準告示とは

改善基準告示は厚生労働省によって定められた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」であり、ドライバーの労働時間の基準を定めたものです。

改善基準告示の対象や、改正された背景・目的といった概要を解説していきます。

改善基準告示の対象

改善基準告示の対象は、厚生労働省によって以下のように定められています。

|

改善基準告示の対象者は、労働基準法第9条にいう労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するものです。 |

ここであげられている対象者は、具体的にトラックやタクシー、ハイヤー、バスの運転手などです。そのため、運送業であっても社長や事務員といった運転業務に携わらない人は対象外となります。

また、「運転業務を主とする」という基準は、物品や人を運ぶための運転時間が労働時間の半分を超えていて、かつ、その運転業務が年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合を基本としています。

そのため、車を運転する方であっても、臨時で運転する場合は対象外です。加えてバイクも4輪以上の自動車に当てはまらないため、ここでは対象外となります。

令和6年4月1日に改正改善基準告示が施行された

改正改善基準告示は、1967年2月9日に初めて施行され、それ以降は細かく改正が行われてきました。最後に改正されたのは1997年4月1日ですが、2024年4月1日に新たな改正改善基準告示が施行されました。

ここでは改正改善基準告示が改正された背景やその目的、改正された告示の適用日を紹介します。

改正された背景・目的

改正の背景として、トラックドライバーの長時間労働や過重労働の問題があげられます。

全産業のうち『運輸業・郵便業』は、脳・心臓疾患が原因となる労災認定の支給決定数が最も多く、2021年時点の死亡者数は22人でした。

この結果を踏まえ、労働者の健康確保や国民の安全確保を目的に改善基準告示の改正が求められ、新たな改正に至ったのです。

改正はトラックドライバーだけでなく、タクシーやバスの運転者についても、労働者の健康確保等を目的として同様に見直しが行われています。

改正の適用日

上述のとおり、改善基準告示はこれまでも何度か改正が行われています。

今回適用された改善基準告示についても、すでに2022年12月23日に改正されていました。しかし、自動車運転業務を含む一部事業・業務については、業務の特性や取引における課題を考慮して、5年間の猶予期間が設けられました。そのため、自動車運転業務を含む一部事業・業務の本格的な改正適用は2024年4月1日からです。

改正から適用までの5年間の猶予期間で、運送会社は業務改善や環境の整備が求められました。

改善基準告示の改正で変わるトラックドライバーの労働時間

改善基準告示の改正による変更点は以下のとおりです。改正後は、拘束時間が減り休息時間が増えました。

それぞれの項目において、現行との違いを詳しく解説していきます。

1年の拘束時間

改正前の拘束時間は1年間で3,516時間でしたが、改正後は原則として3,300時間までとなり、116~216時間ほど短くなりました。

|

〈改正前〉3,516時間 〈改正後〉3,300時間(例外:最大3,400時間) |

1日の拘束時間の基本である13時間で計算すると、1年で9~17日程度働く日数が減ったことになります。

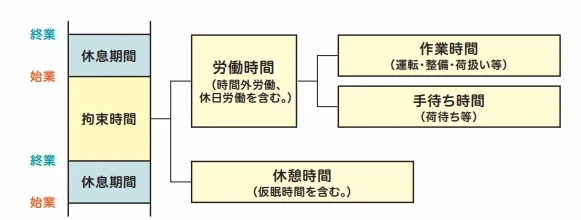

また、拘束時間とは、始業から就業までの時間のことをいいます。そのため、休憩時間がこの中に含まれていることも理解しておきましょう。拘束時間は例外として、年間3,400時間に延長することができますが、そのためには労使協定を締結しなければなりません。

1か月の拘束時間

1か月あたりの拘束時間は、現行で293時間、改正後は284時間と、現行よりも9~10時間短くなりました。

|

〈改正前〉293時間(例外:最大320時間) 〈改正後〉284時間(例外:最大310時間)、284時間を超える月は連続3か月まで |

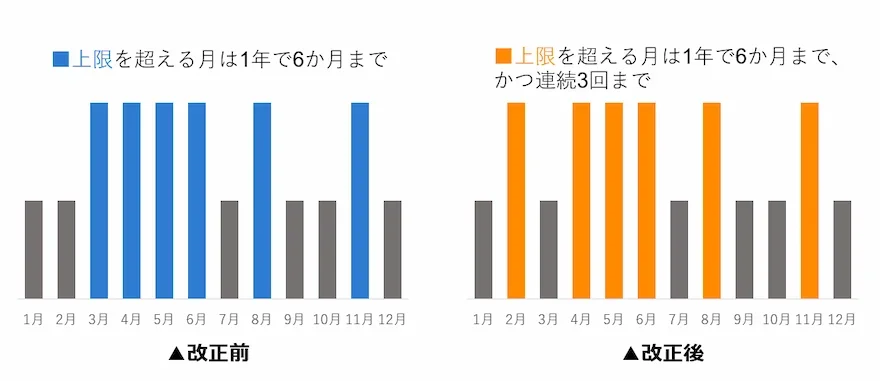

また、改正前は1か月の拘束時間を超える回数の連続に制限はありませんでしたが、改正後は、1か月の拘束時間の基本である284時間を超える回数は、連続3回までとなりました。

改正前と変わらない点としては、労使協定を結ぶことで、1年の総拘束時間を超えない範囲であれば、1年のうち6か月は「1か月の拘束時間」を例外の時間に延長することが許されていることです。

1日の拘束時間

1日の拘束時間については、改正前と改正後とで変更ありません。

|

〈改正前〉13時間を基本とし最大16時間 〈改正後〉13時間を基本とし最大15時間(例外:16時間) |

改正前と改正後のどちらも基本的に13時間が上限で、1日の拘束時間を超えるのは週に2回までという点も同じです。

改正による変更点は、最大拘束時間が1時間少なくなることと、例外が設けられることの2点です。ここでの例外とは、宿泊を伴う長距離貨物運送に限り、週に2回のみ1日の拘束時間を16時間まで延長できることを指します。

1日の休息期間

休息時間とは、退勤から次の出勤までの間の時間を指します。改正後は休息時間が3時間延長され、11時間の休息が基本となりました。

|

〈改正前〉継続8時間 〈改正後〉継続11時間を基本とし、継続9時間(例外:8時間) |

また、継続9時間を下回ることも禁止されています。万が一下回る場合は、1運行が終了したあと継続12時間以上の休息期間を確保しなければなりません。

さらに例外として、宿泊を伴う長距離貨物運送に限り、1週間のうちに2回のみ1日の休息期間を8時間以上とすることができます。

連続運転時間

連続運転時間は改正前と変わらず、4時間以内と規定されています。しかし、改正後は例外が設けられ、休憩の取り方が変わりました。

内容が少し複雑なため、例外と休息の取り方については以下の章で詳しく解説します。

連続運転時間の例外の追加

基本は改正前も改正後も、連続運転時間の上限は4時間以内です。ただし、改正後は例外として、最大4時間30分の上限が追加されました。

|

〈改正前〉4時間以内 〈改正後〉4時間以内(最大4時間30分) |

これは、サービスエリアやコンビニエンスストアなどの駐車場が満車でトラックを駐車できず、別の場所へ移動するといったやむを得ない状況に限って認められます。なお、駐車場の種類には、高速道路のパーキングエリアやガソリンスタンド、道の駅などの場所も含まれます。

休憩の取り方

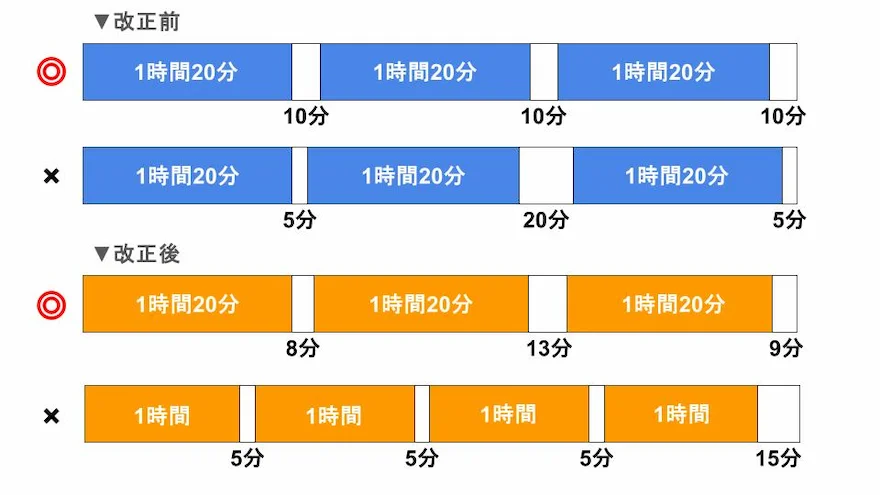

改正前は連続運転時間の上限を走行した場合、合計30分以上の「休憩時間を含む非運転時間」を確保しなければいけませんでしたが、新改善基準告示においては、これが原則「休憩」でなければなりません。

また、分割の方法の仕方が変わります。

現行は少なくとも10分以上と決められていましたが、改正後は10分未満の休憩も可能です。ただし、10分未満の休憩は3回以上連続してはいけません。

|

〈改正前〉少なくとも10分以上の休憩を3回に分割して合計30分は可能 〈改正後〉10分未満の休憩を含めるのは可能だが、3回連続してはいけない |

例を挙げると、下記のような休憩の取り方が認められるようになります。

改善基準告示に違反するとどうなる?

改善基準告示自体は法律ではないため、違反した際の罰則は定められていません。

しかし、違反をすると、労働基準監督署からの指導や、国土交通省による行政処分を受ける可能性があります。

>>改善基準告示に違反するとどうなる?罰則や違反となるケースを解説

改正改善基準告示への対応にトラック運送会社がすべきこと

改善基準告示によって、トラック運送会社は下記のような課題に直面しました。

- ドライバーの不足

- 会社の売上・利益の減少

- 勤怠管理の正確性が問われように

これらの課題に対処するために、運送会社はさまざまな対策を講じてきました。ここでは、「労働条件・労働環境の改善」「輸配送手段の見直し」「デジタルツールの導入」の3つの対策についてご紹介します。

なお、改善基準告示自体は法律ではないため、違反した場合に罰則はありません。しかし違反した場合は、法に問われないからといってルールに従わなければ、会社が労働基準監督署から指導を受けることになります。

労働条件・労働環境の改善

改善基準告示によりトラックドライバーの労働時間が制限されたことで、これまで残業代の割合が大きかったドライバーの収入が減少し、離職の原因になるのではないかと懸念されています。離職を防ぐためには、労働条件・労働環境の改善が必要です。

改正前からドライバー不足は深刻な問題となっていますが、改正によってさらなる不足が不安視されています。改正前の2023年に実施された令和5年賃金構造基本統計調査 によると、トラックドライバーの年間所得額は全産業の平均よりも50万程度低いという結果が出ています。労働時間が規制される前の段階においても、トラックドライバーの収入はすでに全産業の平均を下回っていました。そこに改善基準告示による労働時間の制限が加わり、さらに収入が減少すれば、トラックドライバーの離職は免れられません。

トラック輸送会社が安定した会社経営を行うには、ドライバーの存在が必要不可欠です。そのため、給与形態や福利厚生を改めて見直しましょう。また、女性や高齢者でも働きやすい環境を作っていくことも重要です。

>>2024年問題でドライバーの給料は減る?予測と運送会社が実施すべき対策

輸配送手段の見直し

トラックドライバーの労働時間が制限されたことで、走行距離も必然的に短くなります。

そのため、改正後も従来通りの輸配送体制を維持したままでは、走行距離の減少に伴い運べる荷物の量も減少し、安定的な物流の確保が難しくなってしまいます。

走行距離が短くなっても、安定的な物流を確保するためには、輸送をより効率的におこなう必要があります。効率化の方法としては、船や鉄道を効果的に利用するモーダルシフトへの移行や、適切なシステムの活用などが挙げられます。

以下の記事では、改正前と改正後でどのくらい走行距離が変わるのかをシミュレーションしています。

>>2024年問題で1日の走行距離はどう変わる? 物流業界が行うべき対策も解説

デジタルツールの導入

労働時間の規制に伴い、より厳格な勤怠管理が不可欠となります。正確かつ効率的な勤怠管理を行うには、デジタルツールの導入が欠かせません。

デジタルツールを活用すれば、拘束時間や休息期間、連続運転時間などの情報を集計し、違反箇所の特定や有無の確認をする時間などを大幅に減らし、コスト削減にもつながります。

いくつかあるデジタルツールのなかでも、特におすすめしているのが「TUMIX」です。

TUMIXは、勤怠管理・配車管理ができる運送業専用のクラウドシステムで、多くの企業で導入実績があります。月240時間以上の業務時間の削減に成功した会社もあり、運送会社が抱える問題を解決するのに有効なツールです。

シンプルな使い心地でサポート体制もしっかり整っています。初めて導入する方でも手軽に使えるので、詳しくは以下の商品ページをチェックしてみてください。

\運送業専用の勤怠管理・配車管理ツール/

また、労働基準法と改善基準告示が適用されることで2024年4月以降に物流業界で生じる諸問題を「2024年問題」といいます。「2024年問題」については以下の記事でわかりやすく解説しています。

>>2024年問題とは何かをわかりやすく解説!物流業界への影響と解決策

改善基準告示と併せて知っておくべき「改正物流関連二法」

改善基準告示と併せて知っておくべき法改正に、「改正物流関連二法」があります。

改正物流関連二法とは、「物流総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」の2つの法律を指します。これらは、2024年問題によって危惧された物流の停滞と、軽トラック運送業における事故件数の増加を背景に受けて、持続可能な物流体制の構築とドライバーの安全確保を目的に、2025年4月1日より施行されました。

具体的な改正内容は以下のとおりです。

- 物流総合効率化法

すべての荷主と物流事業主に対し、物流効率化に取り組むよう努力義務が課せられました。当該取組措置においては、国により判断基準が策定されています。

- 貨物自動車運送事業法

物流業界の多重下請構造を是正するための規制的措置として、運送契約の締結時等には「附帯業務料等を明記した書面の交付等」、元請事業者には「実運送体制管理簿の作成」、下請事業者に対する「発注適正化」が義務付けられました。

また、軽トラックドライバーの安全を確保するための規制的措置として、軽トラック事業者に対して「管理者選任・講習受講」と「国交大臣への事故報告」を義務付けました。

改善基準告示の改正によるトラックドライバーの労働時間まとめ

2024年4月から適用された改善基準告示によって、物流業界に大きな影響をもたらしました。

1年・1か月単位の拘束時間が短くなり、1日の休息時間は長くなりました。また、連続運転時間については例外が追加され、休憩の取り方も変わっています。

改正による影響へは、労働条件の改善・輸送手段の見直し・デジタルツールの導入といった対策を取る必要があります。

TUMIXについては、ご依頼やご相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

\運送業専用のクラウド勤怠管理システム/